30年后诚利和,来中国的200名乌克兰专家集体落泪“中国给了我们第二次生命”

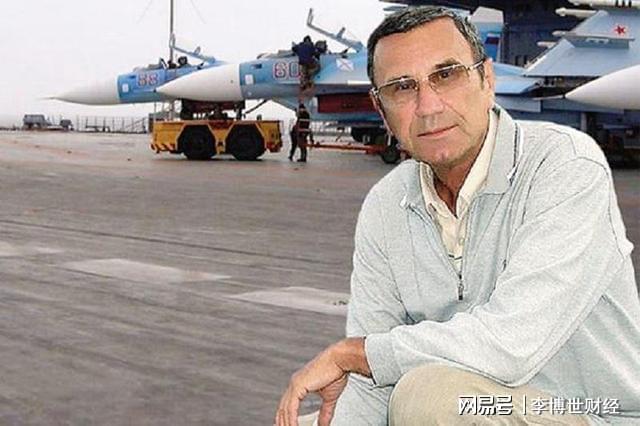

先看个公开信息,1998 年我国从乌克兰买下「瓦良格号」时,附带了全套设计图纸,而当时负责这套图纸的总设计师,就是巴比奇・瓦列里。

30 年后,在一次中乌军工交流会上,不少当年来华的乌克兰专家红了眼,巴比奇一句 “中国给了我们第二次生命”,让在场不少人动容。

这事不是编的,而是有据可查的行业记录,今天就从几个不一样的角度,聊聊为啥这些专家会有这样的感慨。

很多人知道西方当年也抢乌专家,但少有人说清楚他们抢过去后做了啥。

有公开报道提到,美国当年给乌专家开的月薪能到 1000 美元,是当时乌本土的 50 倍,但这些专家去了后发现,根本碰不到核心项目。

比如有位参与过苏联导弹研发的专家,在美国某实验室待了 3 年,只负责整理旧数据,连新导弹的设计方案都没见过。

反观我国,巴比奇刚到大连时,就被请到「瓦良格号」改造现场,手里拿着的是完整的项目决策权,连图纸补全这样的核心工作,都是他牵头负责。

说实话,专家们图的不只是钱。

当年乌本土经济崩溃,专家月薪不到 20 美元,连面包都要省着吃,但更让他们难受的是,一辈子研究的技术要烂在手里。

我国给的月薪是 500 美元,虽然比西方少,但给了他们 “能做事” 的底气 : 西安某航发研究院,专门为乌专家成立了「大涡扇发动机攻关组」,实验室设备按他们的要求配齐,连科研经费都没有设上限。

这种尊重,比多给几千美元更管用。

不少人觉得乌专家只是 “传帮带”,其实不是。

就说「瓦良格号」改造,巴比奇团队不仅补全了 15 万份残缺图纸,还针对我国海军需求,优化了甲板布局 : 原来的设计更适合苏联海军,我国把舰载机调度通道缩短了 15 米,这一下就让战机起飞效率提高了 20%。

后来辽宁舰服役时,这个改动被业内称为 “画龙点睛”。

还有更实在的,马达西奇的专家带来了 AI-222 发动机技术,我国团队没有直接照搬,而是和他们一起改进诚利和,最后研发出「岷山发动机」,用在猎鹰教练机上。

这款发动机的推重比,比原版提升了 12%,还能适应我国南方潮湿的气候,这就是 “共同创新” 的结果。

现在猎鹰教练机不仅装备我国空军,还出口到多个国家,乌专家看到时都说 “这比在乌克兰时做得还好”。

技术之外,生活上的事更能看出诚意。

重庆当年为乌专家建了「涉外专家村」,房子是按苏联时期的户型设计的,连阳台的宽度都和基辅的老房子一样。

村里有俄语商店,卖的红菜汤料都是从乌克兰空运来的;

医院有俄语诊疗室,医生还专门学了乌克兰的传统养生方法。

有位乌专家的女儿,当年才 8 岁,到重庆后入读了国际学校,学校专门为她开了乌克兰语课程。

现在她已经 38 岁了,在上海做外贸,嫁了中国丈夫,逢年过节还会回重庆看当年的邻居。

这种融入,不是靠 “给钱” 能做到的 : 当年西方也给乌专家分房子,但邻居都是本地人,语言不通,专家家属连买菜都要靠比划,时间长了自然觉得孤独。

现在当年的乌专家大多退休了,但他们留下的 “火种” 还在。

某航母设计院的总师,当年是巴比奇的助手,现在主导福建舰的后续改进;

猎鹰教练机的总设计师,曾跟着乌专家做发动机测试,现在已经能带团队研发新一代航发。

这种 “传帮带” 的效果,比当年引进多少技术都重要。

还有个细节,2024 年有 5 名乌克兰年轻工程师来华,加入了某无人机企业。

他们说 “爷爷当年在华工作过,说这里是能实现梦想的地方”。

这就是口碑的力量 : 我国没有把乌专家当 “外人”,而是当成 “合作伙伴”,这种关系才能长久。

84 岁的巴比奇现在还在某高校当客座教授,每周给研究生上航母设计课。

他写了本《航母设计与建造》,序言里有句话特别实在:“在乌克兰,我是‘过气的设计师’;在中国,我是‘能造航母的巴比奇’”

去年辽宁舰服役 11 周年,他受邀登舰,看到自己当年设计的改动还在发挥作用,当场就红了眼。

对这些专家来说,“第二次生命” 不是说活了两辈子,而是指 “又能为热爱的事业奋斗”。

当年在乌克兰,他们只能看着黑海造船厂的航母生锈;

在中国,他们亲眼看到自己设计的技术变成实实在在的装备,这种成就感,是任何高薪都换不来的。

最后总结

30 年过去,乌专家落泪不是因为委屈,是因为在中国实现了价值,得到了尊重。

这种合作不是 “谁帮谁”,而是双赢 : 我国拿到了技术,他们保住了热爱的事业。

现在国际上人才竞争越来越激烈,你觉得这种 “以尊重换真心” 的方式,对我国吸引更多国际人才还有哪些启发?

欢迎在评论区说说你的看法。

声明:本文数据和事件都来自正规媒体公开报道,我们尽量客观理性地评论时事,不搞极端言论带节奏。但信息可能会更新,我们没法保证所有事件绝对准确,请大家理性阅读。

富祥策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。